九州の中でも米焼酎を主力とする熊本県では、県南の人吉(ひとよし)地方の米焼酎「球磨焼酎」が代表的な名産品のひとつ。

球磨焼酎は人吉球磨エリアにある28の蔵で造っており、最近では芋焼酎や麦焼酎にも力を入れており多彩な焼酎を楽しめます。

今回は、筆者オススメの焼酎銘柄として芋・麦・米と素材ごとに熊本県の焼酎を紹介していきます。

セシモ コイ

セシモ コイ

目次

A.熊本県の米焼酎・球磨焼酎

かつて藩への年貢から逃れる隠し田として、山間部の奥地で米の栽培が盛んだった人吉地方。米焼酎の歴史も深く、人吉市と球磨郡の限られたエリアで製造された米焼酎のみ名乗れる「球磨(くま)焼酎」は県南を代表する名産品です。

01.はなてばこ / 福田酒造(人吉市)

写真 人吉伝統工芸品「花手箱」の椿がデザインされた混和焼酎

写真 人吉伝統工芸品「花手箱」の椿がデザインされた混和焼酎個人的にダントツでオススメの球磨焼酎がこの「はなてばこ」。珍しい「五年熟成焼酎混和」の独自ブレンドによる味の調整が美味しさに直結し、旨みとコクを楽しめる米焼酎です。

長期熟成させた焼酎と短期熟成させた焼酎をブレンドして味を整えたもので、いわゆるブレンダーの舌とセンスが問われる杜氏のバランス感覚による味に仕上がっています。

人吉地方の郷土工芸品となる木製の化粧箱「花手箱」に描かれる「椿の花柄」を焼酎ラベルにデザインした、人吉のお土産だとわかりやすいデザインも魅力です。

度数25%で蒸留方式は不明。お湯割り、水割り、ストレートなどお好みで。知名度が低く、県外には出回りにくい銘柄のひとつです。

02.球磨拳 / 恒松酒造(多良木町)

写真 日本酒向けの黄麹を使用した焼酎で黄色ラベルに金の字

写真 日本酒向けの黄麹を使用した焼酎で黄色ラベルに金の字多良木町を代表する銘柄のひとつ「球磨拳(くまけん)」は、町内の新鶴羽駅近くにある恒松酒造の焼酎。地元の焼酎好きから長らく愛されている球磨焼酎のひとつです。

吟醸酒(日本酒)用の黄麹菌と酵母を用いて低温発酵させた焼酎で、米焼酎本来の華やかな香りと心地よい甘さが特徴。無濾過で瓶詰めすることで、その特徴やクセをしっかり残した1本。

味わいを深めるために麹量を約2倍使用しており、原材料欄も「米、米麹」ではなく「米麹、米」と記載されて米麹の量が上回っているのは珍しいです。度数25%の減圧蒸留。

ちなみに、球磨地方で古くから宴会時に行うジャンケンに似たゲーム「球磨拳」を焼酎の銘柄名にしたもの。黄色の和紙に輝く金文字のラベルも格好いいものです。

03.かなた / 恒松酒造(多良木町)

写真 透明と白でデザインしたボトルで女性向けの味わいが特徴

写真 透明と白でデザインしたボトルで女性向けの味わいが特徴恒松酒造ではベーシックな銘柄「球磨拳」を地元の方向けとする一方、女性をターゲットとした香りの良い焼酎として造られた「かなた」がお土産にもピッタリな銘柄。

1999年に熊本で発売されて、2002年度には30万本の大ヒット商品に。華やかな香りと爽やかな飲みやすさを特徴とし、水量豊富な田園地帯の地下80メートルから汲み上げた地下水を使用。

減圧蒸留によるシャープさを持つ上品な香りに、焼酎ながら日本酒の吟醸香に近い味わいも出たフルーティさ。

米と米麹は国産。確か21世紀を意識して度数は21%と低めな設定にしており、それゆえアルコールの突く感じを軽減しつつもお酒らしさを保持しているのも魅力のひとつです。

04.牛乳焼酎 牧場の夢 / 大和一酒造(人吉市)

写真 乳牛のシールも貼られた牛乳焼酎は米焼酎ベース

写真 乳牛のシールも貼られた牛乳焼酎は米焼酎ベース人吉市の中心街から少し離れた小規模の酒蔵「大和一酒造」では、すぐ近くの川から湯気が立ち昇る温泉による温泉水で仕込んだ焼酎を売りとしています。

通常の球磨焼酎「常圧大和一」などの銘柄を造りつつ、熊本産の牛乳、温泉水、米を同時に発酵させて造り上げた日本唯一の牛乳焼酎「牧場(まきば)の夢」も特徴ある1本。

化粧箱の解説は「吟醸酒を思わせるフルーティな香り、温泉水ならではのまろやかな口あたり、そしてすっきりとした喉ごし」とのこと。度数25%で、減圧蒸留ゆえのピュアさも健在。

味のタイプとしては鳥飼(鳥飼酒造)や彩葉(深野酒造)と同じフレーバータイプと言えて、日本酒のようなフルーティさを併せ持った米焼酎ベースの焼酎です。

05.川辺 / 繊月酒造(人吉市)

写真 手押しの和紙ラベルに地元原料のこだわりある米焼酎

写真 手押しの和紙ラベルに地元原料のこだわりある米焼酎人吉市にて大手酒造のひとつとして名高い「繊月(せんげつ)酒造」では、代表銘柄「繊月」や樽熟成「たる繊月」など地元の方から観光土産まで幅広く愛される球磨焼酎が豊富。

その中で、地元素材として相良村産米を使用したこだわりの銘柄「川辺」がこだわりの1本。ラベルには「川辺川の伏流水と、相良村産の米を使用した、自然のめぐみ豊かな味わい」と記載。

国見岳から流れ出る五木川を源流として球磨川へと流れ込む川辺川を名前に冠しています。度数25%で蒸留方式は不明ですが、常圧とも減圧とも判断しにくい味を持ちます。

ロサンゼルスの「インターナショナルスピリッツコンペティション」で2013年に新設された焼酎部門で2013年に最高金賞を受賞した名作とされています。

なお、ラベルに「限定品」と書かれており熊本県内でしか手に入らないはずなのですが、実際は東京でも量販店や居酒屋でたまに見かける銘柄ではあります。

06.吟香 鳥飼 / 鳥飼酒造(人吉市)

写真 プレミア焼酎とも言われる特別感のある銘柄の鳥飼

写真 プレミア焼酎とも言われる特別感のある銘柄の鳥飼球磨焼酎の中でもよく名前が挙がり、プレミア焼酎としても紹介されることがある「鳥飼」。人吉市の裏路地にある鳥飼酒造は、小規模の酒蔵として主にこの銘柄のみ製造している様子。

一般的に日本酒で使用される黄麹で醸造した米焼酎のひとつで、その中でも群を抜いて吟醸酒らしさを持つフルーティーさを特徴としています。度数25%で減圧蒸留。

96年にモンドセレクションの特別金賞を受賞。乱発される金賞ではなく珍しい特別金賞を取った一方、日本の品評会では「味が独特すぎる」として落選したというエピソードも。

あるサイトでは「トロピカルフル-ツのような優しい香りと柔らかな味わいが特徴」との評価。県外でも見かけるものの値段が乱高下しており、2,000円以下でも購入できるのを基準に。

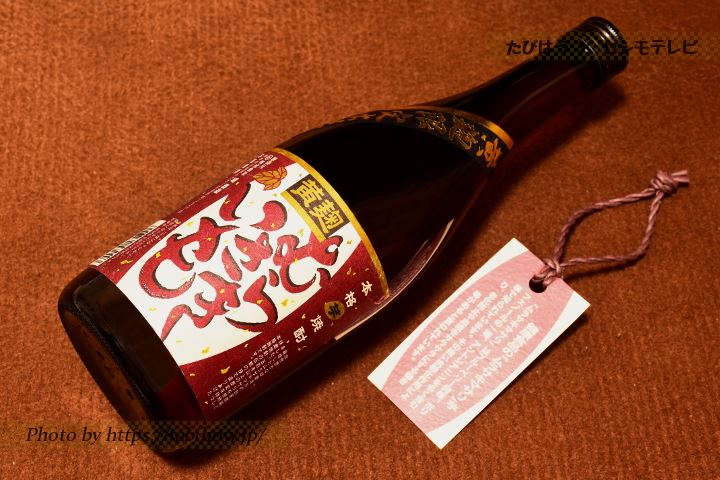

07.熟香抜群 / 抜群酒造(多良木町)

写真 プレミア焼酎とも言われる特別感のある銘柄の鳥飼

写真 プレミア焼酎とも言われる特別感のある銘柄の鳥飼田園の風景が付近に広がる小さな酒蔵「抜群酒造」も、球磨焼酎を扱う酒造。減圧蒸留の米焼酎「ばつぐん」を基本とし、樽熟成の長期熟成「熟香抜群(じゅくかばつぐん」が独特。

一般的に樽熟成は常圧蒸留のほうが熟成味が出やすいようですが、この焼酎は減圧蒸留の米焼酎に樽熟成で仕上げた意欲的な1本。減圧のスッキリさに、ほのかな樽香を楽しめます。

黄金色を意図的に見せず光による劣化を防ぐ黒い瓶もこだわりで、樽熟成による軽い黄金色が付いた米焼酎。麦のウイスキーとは少し異なる、米を原料としたウイスキー寄りの酒です。

B.熊本県の芋焼酎

鹿児島の芋、大分の麦、熊本の米と言われるものの、米焼酎よりも10倍ほどの市場規模を持つ芋焼酎分野は熊本県としても避けて通れない部分。球磨焼酎の蔵でも米焼酎に加えて芋焼酎を手掛ける酒蔵は増える傾向にあり、県全域で力が入っています。

08.倉岳 / 房の露酒造(多良木町)

写真 天草産しもん芋を人吉の酒蔵が醸造したコクのある芋焼酎

写真 天草産しもん芋を人吉の酒蔵が醸造したコクのある芋焼酎天草倉岳町の特産品「しもん芋」を使用し、米麹をベースに醸造して素材のコクを活かした常圧蒸留で仕上げた芋焼酎「倉岳」。天草の上島にある山「倉岳」が名前の由来です。

主に天草のお土産屋に並ぶ銘柄ですが、天草の上島には酒蔵が無いことから倉岳町から人吉エリアの房の露酒造へ原料の芋を送って製造を依頼。球磨焼酎「蔵八」で有名な酒蔵です。

ボトルに付いた紙には「倉岳町特産品の白さつま芋の一種で、桁違いの量のミネラルやビタミンA・E・K、繊維質が豊富に含まれており二年に一度しかできない貴重な芋」との解説。

どうやら白麹を使用しているようで、この他にも黒麹を使用した「黒倉岳」もあります。

09.黄麹むらさきいも / 堤酒造(あさぎり町)

写真 芋に黄麹芋焼酎

写真 芋に黄麹芋焼酎自家農園で栽培された紫芋の希少な品種「ムラサキマサリ」を原料として、日本酒で用いられる黄麹を使用した米麹をベースに醗酵させた芋焼酎。

商品説明によると「黄麹で醗酵させることにより上品な甘みを持つ本格芋焼酎となり、芳醇な味わいをロックやお湯割りでお楽しみ下さい」とのこと。

球磨焼酎を手掛ける酒蔵「堤酒造」が取り組む芋焼酎で、度数25%で常圧蒸留。

C.熊本県の麦焼酎

熊本は米と芋の焼酎が多めですが、麦焼酎も大手を中心に造られています。

10.なんじゃかんじゃ / 瑞鷹酒銘(熊本市)

写真 丸いボトルに緑色の字が特徴的な見た目の麦焼酎

写真 丸いボトルに緑色の字が特徴的な見た目の麦焼酎日本酒の酒造として立ち上がった「瑞鷹(ずいよう)酒銘」は、今も日本酒を主力としつつ豊富な焼酎のラインナップに醤油製造も行っているメーカー。

その瑞鷹が手掛ける麦焼酎としては「太鼓判」が定番となる一方、県外に出回りやすいのが「なんじゃかんじゃ」。

米焼酎と麦焼酎の2タイプあり、緑色の字で描かれたのが麦焼酎。透明で厚みある瓶の丸いボトルで、裏には熊本弁の言葉とタヌキのイラストがかわいらしいです。

阿蘇の伏流地下水を100%使用し、米麹で1次仕込みして麦をメインにした麦焼酎。度数25%で蒸留方式は不明。

まとめ

熊本県は米焼酎「球磨焼酎」が代表的ではあるものの芋焼酎に比べて市場が小さいため、最近では芋焼酎にも力を入れて県外流通もされてきています。

米焼酎は芋や麦と比べて知名度が低く人気的にも弱い面はありますが、代表銘柄「白岳しろ」のスッキリとした減圧蒸留から入って色々と美味しい銘柄を試していくとその魅力を感じることができます。

以上、熊本県の焼酎の紹介でした。