出雲大社を有する島根県。割子そばや釜揚げの形で楽しむ出雲そばを筆頭に、出雲ぜんざいなどの参拝向けグルメが魅力。

日本海の幸の鯵や鯖などに加えて、松江市の宍道湖も味覚の宝庫。仁多牛を発祥とするしまね和牛に奥出雲ポークの肉類も。

今回は島根県の旅行者に向けて、島根県の飲食店で楽しめるご当地グルメを紹介します。

セシモ コイ

セシモ コイ

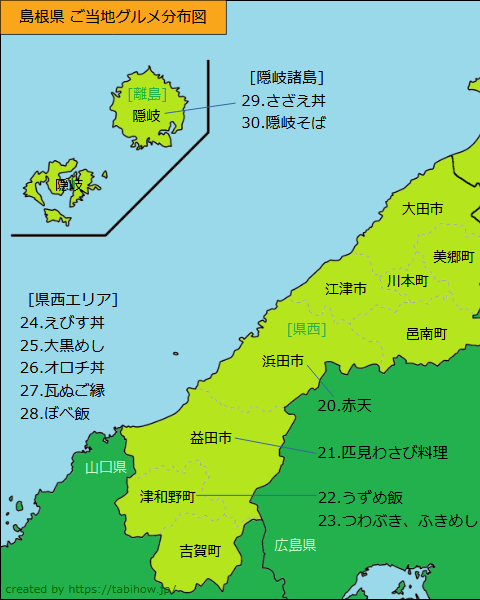

島根県のグルメ分布図

島根県のグルメはこんなに豊富!番号順に紹介していきます。

A.島根県全域のグルメ

まずは県全域で楽しめるグルメを紹介します。

01.しまね和牛(県全域)

写真 島根ワイナリー内「シャトー弥山」でしまね和牛のBBQ

写真 島根ワイナリー内「シャトー弥山」でしまね和牛のBBQ島根県で生産される黒毛和種。出雲地区のいずも和牛、隠岐島の隠岐牛、石見地区の松永牛や石見和牛などを総称して「しまね和牛」と呼ばれています。

古くから中国山地のたたら製鉄の輸送のために牛が使用されて、昭和30年代に肉牛へとシフトしていった歴史があります。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 県全域に提供店あり

[推奨店] シャトー弥山 – ワインを添えてしまね和牛のバーベキュー

02.めん街道創作ラーメン(内陸全域)

島根県の中でも山間部寄りに、地元素材を使用した創作の麺類を提供するお店が点在。尾道から松江を結ぶ「中国やまなみ街道」沿いを中心に、色々な麺料理があります。

県東だと唐辛子が名産の雲南市の飲食店「むらげ」のピリ辛おろち麺、奥出雲町「麺処しゃくなげ」では奥出雲産トマトと舞茸マリネを使用した奥出雲ラーメンなど。

県央から西には、飯南町「きらく食堂」の豚汁ラーメン、川本町の特産のゴマとなるエゴマを使用した「岩見屋」のえごま坦々麺、浜田市「すっぽん処」のすっぽんラーメンも。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 県全域に提供店あり

[推奨店] むらげ – 雲南市で唐辛子使用のピリ辛おろち麺

B.県東(出雲)地域のグルメ

宍道湖・玉造温泉・出雲大社のある県東地域(松江・安来・出雲・雲南・奥出雲・飯南)のご当地グルメを紹介。

03.割子そば(県東全域)

写真 足立美術館近くの手打ちそば「吾妻そば」の割子そば

写真 足立美術館近くの手打ちそば「吾妻そば」の割子そば江戸時代の弁当箱を由来とした、三段や五段の丸い漆器「割子」に蕎麦が盛られたもの。蕎麦粉は出雲地方の「出雲そば」や松江産「玄丹そば」など地産のものが多いです。

とろろ、山菜、ネギ、海苔などの薬味が付き、割子の蕎麦に冷たいつゆをかけて一段ずつ食べ進めていきます。食べ終わったとき割子につゆが残らないのが良い食べ方だとか。

もともとは出雲大社を発祥とする出雲そばの代表的な食べ方ですが、出雲地方広域に加えて鳥取県でも提供するお店があります。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 出雲市や松江市など県東に数十店舗、山陰地方に広く分布

[推奨店] 中国山地蕎麦工房ふなつ – 具材たっぷり割子そば

04.釜揚げそば(県東全域)

写真 出雲市「羽根屋 本店」で大きめ器の釜揚げそばに薬味乗せ

写真 出雲市「羽根屋 本店」で大きめ器の釜揚げそばに薬味乗せ鍋や釜で茹でた蕎麦を水洗いせず、茹で汁(そば湯)とともに蕎麦を器に入れたもの。ネギや海苔などの薬味を乗せて、つゆで味を整えて食べます。

出雲大社の神在祭で体を温めるために食べたのが由来とされますが、これも現在は広く島根県や鳥取県西部で提供される食べ方です。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 出雲市や松江市など県東に数十店舗

[推奨店] 羽根屋本店 – 創業180年の石臼挽き蕎麦を釜揚げで

05.しじみ汁(県東全域)

写真 出雲市「羽根屋 本店」で蕎麦とセットのしじみ汁が旨い

写真 出雲市「羽根屋 本店」で蕎麦とセットのしじみ汁が旨い松江市にある宍道湖(しんじこ)は淡水と海水が混ざりあう汽水湖で、各水域や季節によって海水の混ざり方が変化することで独特な生態系を形成します。

その宍道湖の魚介類にて代表的な7種類を「宍道湖七珍(しっちん)」と名づけたもので、昭和初期に様々な論議を経て7つに絞られたという経緯があるとか。

スズキ、シラウオ、コイ、ウナギ、モロゲエビ、アマサギ、シジミ。特に宍道湖のシジミは全国一の漁獲高をほこる松江の代表的な味覚で、春が旬とされます。

湖の北側は大粒で南側は小粒という傾向や、湖底の砂や泥によって貝の色が変わります。ヤマトシジミという種類で、しじみ汁で食べます。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 出雲市や松江市など県東に数十店舗

[推奨店] 羽根屋本店 – 創業180年の石臼挽き蕎麦を釜揚げで

06.むし寿司(松江市)

写真 松江市街「浪花寿司」で冬の名物、具材が豊富なむし寿司

写真 松江市街「浪花寿司」で冬の名物、具材が豊富なむし寿司具を混ぜ込んだ酢飯を木桶に入れて、上から数種類の具材を乗せて蒸したちらし寿司の一種。

冬の定番として位置づけられていますが、通年楽しめるお店もあります。

元祖となるのが明治20年創業「浪花寿司」で、海老やうなぎが乗ります。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 松江市に数店舗

[推奨店] 浪花寿司 – むし寿司の代表的なお店

07.ぼてぼて茶(松江市)

写真 松江城公園内「ちどり茶屋(旧二の丸茶屋)」でぼてぼて茶を

写真 松江城公園内「ちどり茶屋(旧二の丸茶屋)」でぼてぼて茶を茶の花を入れて煮出した番茶を大きめの茶碗に注いで、独特の長い茶筅で泡立てたお茶。ボテボテと音を立てて泡立てることが名前の由来。

お茶の中にご飯、椎茸、豆腐、黒豆、乾瓢、沢庵などの漬物類を入れてから飲むのが特徴です。

たたら製鉄の職人が片手で食事を流し込むために考案されたなど、発祥の由来は諸説あります。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 松江市に数店舗(ちどり茶屋、塩見茶屋、など)

[推奨店] ちどり茶屋 – テラス席で楽しむぼてぼて茶

08.松江おでん(松江市)

写真 東京都内で島根の味を楽しめる「主水」で松江おでんを堪能

写真 東京都内で島根の味を楽しめる「主水」で松江おでんを堪能松江はおでん屋さんが多く、赤ちょうちんを掲げて一年中提供するのが魅力の松江おでん。

大皿に盛られて出てきて、大人数で取り皿に取り分けて食べるのが松江流。大根など、1つの具を切り分けて食べることも。

セリ、春菊、菜の花などの葉モノが入るのが特徴で、具材も大きい傾向。あご野焼き(とびうおのちくわ)、玉子焼き、野菜巾着、季節の魚の練り物などが入るお店も。

ダシは店にもよりますが、アゴ(とびうお)で取るのが主流です。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 松江市に十数店舗

[推奨店] おでん庄助 – 松江おでんの代表的な店

09.松江おどん(松江市)

写真 松江で郷土料理豊富な「丸善水産」の松江おどん

写真 松江で郷土料理豊富な「丸善水産」の松江おどん松江おでんにうどんを入れると美味しいことから、おでんの具材をうどんに乗せた「おでん+うどん」の「おどん」が登場。

松江おでんでも使用されるアゴ(とびうお)ダシの汁を使用したうどんに、大根や練り物などの具材を乗せたもの。店によって、葉物や海苔などを乗せるところも。

お好みでゆず胡椒を付けて食べることもできる、うどんの進化系です。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 松江市に3店舗

[推奨店] 粋都 – ダイニングバーで鍋焼き風の器で楽しむ松江おどん

10.玄丹そば(松江市)

松江産の蕎麦のことを「玄丹そば」と呼び、そばの実を先端の顛(てん)が付いたまま製粉することで濃い色で香り高い蕎麦が特徴。「松江そば」とも呼ばれます。

出雲そばから派生したと言われ、1997年に減反による休耕田を使用したことと江戸時代末期に松江藩を救った玄丹にかけて命名されたもの。

創業100年以上の老舗もある松江市でも「割子そば」や「釜揚げそば」の食べ方が定番。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 松江市に組合加盟店14店舗

[推奨店] 出雲そば きがる – 松江市にて玄丹そばを割子や釜揚げで

11.出雲そば(出雲市)

写真 出雲大社の駐車場近くの蕎麦屋「八雲」で三段割子の出雲そば

写真 出雲大社の駐車場近くの蕎麦屋「八雲」で三段割子の出雲そば出雲地方で広く食べられている、日本三大蕎麦のひとつ「出雲そば」。そばの実を皮ごと石臼で挽くことで黒色に近い濃い色の蕎麦になるのが特徴。

出雲そばの代表的な食べ方として、出雲大社の発祥となる前述の「割子そば」と「釜揚げそば」があり、一般的なかけそば、ざるそばなどもあります。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 出雲市39店、松江市27店、安来市4店、奥出雲町7店、他

[推奨店] 八雲 東店 – 出雲大社内で出雲そばの三段割子

12.出雲ぜんざい(出雲市)

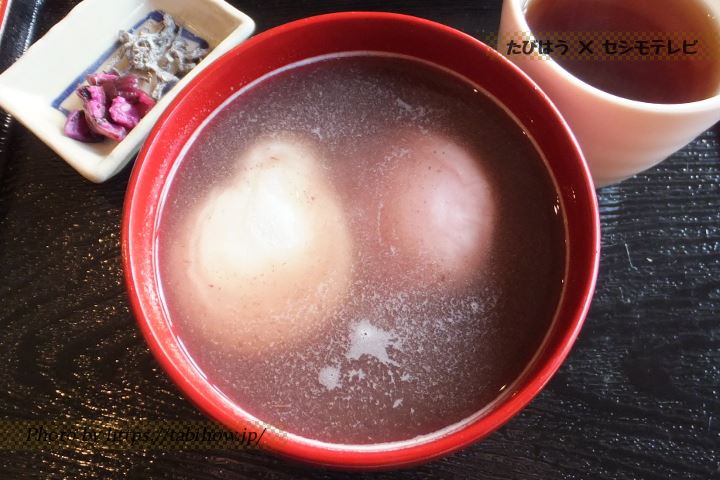

写真 島根ワイナリー内のカフェ「シャルドネ」の出雲ぜんざい

写真 島根ワイナリー内のカフェ「シャルドネ」の出雲ぜんざい出雲は「ぜんざい発祥の地」で、出雲大社の参拝などで「出雲ぜんざい」を食べるのが定番のひとつ。あずきを使用した温かい汁に、餅を入れたシンプルなぜんざいです。

八百万の神が集まる出雲で行われる神在祭(かみありさい)で振る舞われた神在餅(じんざいもち)が由来。

江戸時代から存在したことが文献にも残り、出雲から京都へ伝わり広まったと言われます。神々が集う神在月を締めくくる10月31日は、語呂合わせで出雲ぜんざいの日だそうです。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 出雲市19店舗、松江市2店舗

[推奨店] シャルドネ – 島根ワイナリー内のカフェでぜんざいを

13.大社焼きそば(出雲市)

写真 出雲大社近くの裏路地「きんぐ」の大社焼きそば

写真 出雲大社近くの裏路地「きんぐ」の大社焼きそば出雲大社では観光客に出雲そばや出雲ぜんざいが親しまれていますが、地元の方が馴染みとするグルメとして「大社焼きそば」があります。

地元でも知名度の高い飲食店「きんぐ」が発祥とされており、初代店主が博多で学んだ博多ラーメンをもとに試行錯誤して地元客に親しまれる味として作ったもの。

店によって味や作り方は異なりますが、一般的には塩焼きそば。特徴は「あとからお客さんが卓上のソースをかけて食べる」という、好みの加減にできる変形ソース焼きそばです。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 出雲市に数店舗

[推奨店] きんぐ – 発祥店で塩焼きそばにソースをかけて

14.鯖しゃぶ(出雲市)

写真 東京日本橋の島根郷土料理「主水」で鯖しゃぶの盛り皿

写真 東京日本橋の島根郷土料理「主水」で鯖しゃぶの盛り皿生の鯖(さば)をしゃぶしゃぶとして鍋にくぐらせて食べる、鯖しゃぶ。

出雲市の三津港の漁師が考案した料理とされており、出雲市を筆頭に山陰でいただくことができます。

痛みやすい鯖を新鮮に食べる方法で、お店によっては甘さが特徴の甘露醤油やダシの鍋を使用することもあります。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 出雲市と松江市に数店舗

[推奨店] 丸善水産 出雲店 – ブリやサバのしゃぶしゃぶ

15.多伎いちじく(出雲市)

写真 道の駅キララ多伎「キララベーカリー」のいちじく姿煮パイ

写真 道の駅キララ多伎「キララベーカリー」のいちじく姿煮パイ出雲市多伎町の名産、いちじく。全国的に希少な品種となる蓬莱柿(ほうらいし)の産地で、多伎いちじくと呼ばれて出荷されます。

潮風の強い多岐で育ったいちじくは多くのミネラルや食物繊維を含み、小ぶりで強い甘みが特徴。

8月中旬~10月が生食の旬で、通年楽しめる加工品の製造も盛んなもの。カフェのデザートや、パンの具材として市内で楽しめます。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 出雲市多伎町に数店舗

[推奨店] キララベーカリー – 道の駅多伎にあるパン屋さん

16.ドジョウ料理、柳川鍋(安来市)

どじょうすくい踊り「安来節(やすぎぶし)」で有名な安来市は、全国屈指のドジョウ養殖地でもありドジョウ料理を楽しめます。

短期育成で骨が柔らかくて栄養価も高いことから、リーズナブルに楽しめる地元産グルメとして市内の飲食店で楽しめます。

天ぷらや唐揚げなどに加えて、ドジョウ丼といった食べ方も。ゴボウとドジョウを卵でとじた、甘辛いタレの味で楽しむ柳川鍋も定番のひとつです。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 安来市8店舗以上

[推奨店] 夢ランドしらさぎ – 割子そばや鍋モノにドジョウ料理

17.安来ドジョウ寿司(安来市)

安来節の郷土文化を持つ安来市にて、安来ドジョウを使用したご当地グルメの第1弾が2017年3月登場の「安来ドジョウ寿司」。

柳川鍋、寿司、副菜を組み合わせた寿司セットで、全店2,000円統一として5店舗ほどで提供。安来産の米を使用した創作寿司を9カン、豆絞りとザルの上に盛られて出てきます。

柳川鍋は和風ダシに地元産の広瀬味噌を加えた汁に、地元産のタケノコと三つ葉を入れたもの。卵とドジョウを後から入れて楽しむ五徳の鍋です。

他にもデザートや食器など、ドジョウにまつわる楽しみが満載。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 安来市5店舗

[推奨店] どじょう亭 – 安来丼や柳川鍋にドジョウ寿司のある食事処

18.安来オムライ寿司(安来市)

安来市のドジョウを使用したご当地グルメの第2弾で、オムライス風に仕上げた「安来オムライ寿司」を2019年3月に提供開始。

酢飯で作ったオムライスの上に、ワインで煮たドジョウを乗せて小松菜ペーストのソースをかけたもの。安来産のドジョウを筆頭に、地元産の玉子や野菜を使用したものです。

セットのサラダにもドジョウの天ぷらを乗せて、味噌ベースのドレッシングで食べるもの。第1弾と同じ5店舗で提供されています。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 安来市5店舗

[推奨店] ゆう心 – 和室で楽しむ郷土料理に安来ドジョウ料理

19.仁多牛(奥出雲町)

写真 仁多町の食事処「竹葉」で肉汁溢れる仁多牛の牛そば

写真 仁多町の食事処「竹葉」で肉汁溢れる仁多牛の牛そば古くから農耕用の役牛として生活に深く関わっていた奥出雲の牛。しまね和牛のひとつ「仁多牛」は仁多地方の名牛です。

和牛改良の歴史において多くの優良牛の土台を成した母牛「大七糸桜号」は、仁多町三成で産まれた牛として高い名声を誇ります。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 奥出雲町に数店舗

[推奨店] 竹葉 – 仁多牛の牛丼や牛そばの食事処

20.奥出雲ポーク(奥出雲町)

写真 東京日本橋の居酒屋「主水」で奥出雲ポークのハーブ焼き

写真 東京日本橋の居酒屋「主水」で奥出雲ポークのハーブ焼き神話の里、奥出雲の山の中で育成された銘柄豚。

安全性にこだわった飼料と衛生面にも気を配った管理で育てた豚は、保水性が高くて旨みをしっかり保ったジューシーさが特徴。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 県東に十数店舗

[推奨店] しゃぶしゃぶ銀の鍋 – 奥出雲ポークなどを鍋で食べる店

C.県西(石見)地域のグルメ

石見銀山・津和野殿町通り・温泉津温泉のある県西地域(浜田・江津・益田・津和野・吉賀・大田・川本・美郷・邑南)のご当地グルメを紹介。

21.赤天(浜田市)

魚肉すり身に赤唐辛子を練り合わせて、パン粉をまぶして揚げたもの。揚げかまぼこの一種。

ハムカツが高級品だった時代に代用品として考案された浜田生まれの製品です。

製造業者は浜田市に数社あり、他の市にも製造業者があり島根県内のスーパーで広く売られています。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 浜田市に十数店舗

[推奨店] きらら – 定食や居酒屋として楽しめて赤天も

22.匹見わさび料理(益田市)

益田市匹見町で栽培されるワサビ「匹見(ひきみ)わさび」。匹見峡の渓流で育てる「渓流式」として、中国山地の木々に囲まれたワサビ田で栽培されます。

1818年に栽培が始まり、かつては東の静岡県と肩を並べるほどの名産地。しかし、1970年代の水害や後継者問題などから極端に生産量が減ったことで「幻のワサビ」と呼ばれます。

移住者による復興が期待されるほか、市内の飲食店では匹見わさびを使用した料理を各店で工夫。寿司、パスタ、わさびとろろ丼、お茶漬け、そして「うずめ飯」にも。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 益田市に十数店舗

[推奨店] MASCOS BAR&DINING – 匹見わさびのダシ茶漬けのイタリアンカフェ

23.うずめ飯(津和野町)

写真 津和野駅近くの蕎麦屋「ふる里食堂」のうずめ飯

写真 津和野駅近くの蕎麦屋「ふる里食堂」のうずめ飯賽の目に切った人参、椎茸、ごぼう、高野豆腐などを醤油ベースで味付けして丼に盛り、上からご飯を乗せてダシをかけて食べる郷土料理。

ご飯の下に具材があることから「うずめ飯」と呼ばれ、ご飯の上には刻み海苔、三つ葉、ワサビなどの薬味が乗ったシンプルな見た目です。

由来は諸説ありますが、江戸時代に倹約令が出されたときに御馳走を隠れて食べるために具材をご飯の下に隠して食べたと言われています。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 津和野市に十数店舗

[推奨店] ふる里食堂 – 津和野駅近くで割子そばとうずめ飯の店

24.つわぶき、ふきめし(津和野町)

写真 津和野の街並み沿い「ふる里食堂」で小皿のつわぶき

写真 津和野の街並み沿い「ふる里食堂」で小皿のつわぶき津和野の地名の由来ともなった、山菜のような多年草のつわぶき。現在では津和野での採取量も少ないようですが、提供する店舗もあります。

塩漬けして水洗いしたつわぶきを千切りにして、甘辛く煮てご飯に混ぜる「ふきめし」などの食べ方で楽しめます。

同じキク科のフキと似た特徴があります。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 津和野町に数店舗(蕗の茶屋、みのや、遊亀など)

[推奨店] みのや – ふきめし定食のある和の食事処

25.えびす丼(石見全域)

石見で4タイプある「神楽めし」の中で、海鮮に特化した丼。

その中で、石見で漁獲された魚を盛り付けた「えびす丼」を提供するお店が多く、各店で様々な素材が使用されています。

石見の特産品を使用した「大黒めし」も楽しめます。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 大田市3店、江津市3店、浜田市5店、益田市4店

[推奨店] 和田珍味 本店 – 海の見える席でふぐだし茶漬を

26.大黒めし(石見全域)

石見で4タイプある「神楽めし」の中で、旬の野菜や山菜に特化した丼。石見の郷土料理をアレンジしたものだそうです。

地元産の匹見わさびを使用したわさびめしや、山菜類を使用したうずめ飯などがあります。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 浜田市1店、益田市1店、津和野町1店

[推奨店] サンエイト美都 – 匹見わさびのわさび丼に鴨ネギそばを添えて

27.オロチ丼(石見全域)

石見で4タイプある「神楽めし」の中で、肉に特化した丼。石見エリアの肉類を使用した「オロチ丼」です。

各店独特な盛り付けで、石見和牛、江津まる姫ポーク、ケンボロー芙蓉ポーク、石見ポーク、益田産牛、さらには猪肉を楽しめるお店も。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 江津市6店、浜田市4店、益田市3店、邑南町2店

[推奨店] 大黒食堂 – まる姫ローストポーク丼など豚肉料理が豊富

28.瓦焼、瓦ぬご縁(石見全域)

建物の屋根に使用される石州瓦(せきしゅうがわら)を用いて、石見エリアの肉類と野菜類を焼いて楽しむ「瓦ぬご縁」も神楽めしのひとつ。

お店によって江津まる姫ポークや島根和牛などのブランド肉類を筆頭に使用し、さらには真イカを焼いて楽しめるお店もあります。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 江津市2店、浜田市3店

[推奨店] 風の国 – 海鮮料理、豚肉料理が豊富なレストラン

29.ぼべ飯(石見全域)

磯の岩に張り付いた、小さなカサガイ類の巻き貝「ぼべ貝」。炊き込みご飯として食べるのが一般的で、ぼべ飯(ぼべめし)と呼ばれます。

貝を茹でてから手作業で丁寧に殻を取り、醤油、酒、みりんなどで味付けをしてご飯炊き。夏場に採れるもの。

黒い肝の部分は取り除かずに使用することで、旨みと磯の香りがたっぷり。島根県西部の沿岸で夏の家庭料理です。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 県西エリアを中心に数店舗

[推奨店] 鞆の銀蔵 – 刺身とぼべ飯の定食を座敷席などで

D.隠岐(離島)地域のグルメ

ローソク岩・摩天崖・国賀海岸のある隠岐地域(海士・西ノ島・知夫・隠岐の島・竹島)のご当地グルメを紹介。

30.さざえ丼(隠岐島)

隠岐島における海の幸は色々ありますが、中でも定番となるのが「サザエ」。どんぶりご飯に地元産サザエを乗せた「さざえ丼」として提供するお店が多いです。

お店によって内容が大きく異なり、殻まで乗せた特製ダシのつぼ焼きが見た目のインパクト大。他にも玉子とじ、天ぷら、スタミナ丼、さざえコロッケなど店の創作感が強め。

隠岐島のみのオリジナル丼で提供されます。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 隠岐島に数店舗

[推奨店] ホテル海音里 – 醤油とダシの味付けで殻ごと乗ったサザエつぼ焼き丼

31.隠岐そば(隠岐島)

隠岐の冠婚葬祭に欠かせない郷土料理「隠岐そば」は、観光のグルメとしても定番となる蕎麦(そば)。

焼き鯖やトビウオ(あご)を使用したダシで、温かいそばとして食べるのが一般的。薬味としてゴマ、刻み海苔、青ネギを乗せます。

つなぎを使わない十割そばは風味が強く、短めに仕上げるのが隠岐そばの特徴。短い麺はすすって食べるのではなく、サラサラとかき込んで食べます。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 隠岐島に数店舗

[推奨店] 味乃蔵 – 隠岐そばや刺身定食などの食事処

まとめ

出雲そば、ぼてぼて茶、出雲ぜんざい、むし寿司、うずめ飯など、日本人の和食の文化を色濃く感じる郷土料理がしっかり今に至って提供されている島根県。

特に出雲そばは出雲市を中心に出雲から鳥取県まで広く提供されている名物です。

以上、島根県全般のご当地グルメ特集でした。