綺麗な海のリゾートとして人気の離島をはじめとして温かい気候が特徴の沖縄県。どのようなグルメがあるでしょうか?

独特の方言が特徴ゆえ聞きなれないような料理名も多いですが、食べてみれば美味しい日本の郷土食。一方で米軍由来のアメリカンな食事も。

今回は沖縄県の旅行者に向けて、沖縄県の飲食店で楽しめるご当地グルメを紹介します。

セシモ コイ

セシモ コイ

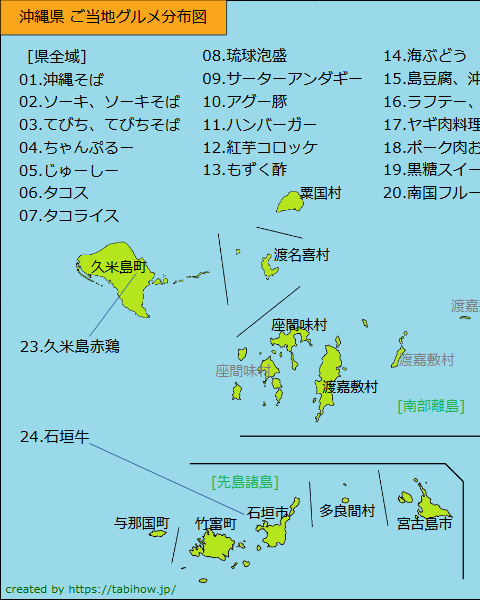

沖縄県のグルメ分布図

沖縄県のグルメはこんなに豊富!番号順に紹介していきます。

A.沖縄県全域の肉系グルメ

まずは、沖縄県全域のグルメと位置付けられている名物のうち、肉を多めに使用したグルメを紹介していきます。

01.沖縄そば(県全域)

写真 手打ちそば「きしもと」でベーシックな沖縄そば

写真 手打ちそば「きしもと」でベーシックな沖縄そば鰹や昆布を用いた和風の出汁(だし)で小麦粉の太めな麺を食べる、うどんに近い麺料理「沖縄そば」。沖縄で「そば」と言うと蕎麦粉の蕎麦ではなく、この沖縄そばを指します。

ベーシックな沖縄そばの具材として、豚の三枚肉(豚バラ肉)、沖縄かまぼこ、小ねぎが乗るのが一般的。紅しょうが、卵(玉子焼き、錦糸卵)を乗せる店もあります。

大正時代くらいから庶民の食事として広まったと言われ、現在では県の全域に提供店が広がる沖縄の代表的なグルメと言えます。

なお、宮古島の「宮古そば」は縮れの無い平麺で具材を下に隠してあっさり味付け、八重山諸島の「八重山そば」は細く断面が丸い麺を使用するなどの違いはあれど、沖縄そばの一種です。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 県全域に100店舗以上

[推奨店] きしもと食堂 – 県内でも有名な沖縄そばの名店

02.ソーキ、ソーキそば(県全域)

写真 名護の「我部祖河食堂」で軟骨と本ソーキが乗るソーキそば

写真 名護の「我部祖河食堂」で軟骨と本ソーキが乗るソーキそば沖縄そばは上に乗るメイン具材によって呼び方が変わります。豆腐を乗せた豆腐そば、葉物のフーチバーを乗せたフーチバーそばなど、沖縄そば店で色々な具材を楽しめます。

代表的なのが、豚の骨付きあばら肉「ソーキ」を具材にしたソーキそば。硬い骨を取り除いて食べる「本ソーキ」と、柔らかくて食べられる骨を持つ「軟骨ソーキ」があります。

ソーキそばだけでなく煮物や炒め物としてソーキを食べることもでき、居酒屋で食べる一品料理のひとつでもあります。

03.てびち、てびちそば(県全域)

写真 那覇市の国際通り裏路地「どらえもん」のてびちそば

写真 那覇市の国際通り裏路地「どらえもん」のてびちそば沖縄そばの定番具材となる豚の部位として、豚足「てびち」も定番のひとつ。一般的には豚足を煮付けたものを指し、タレが染みた味わいとゼラチン質のプルプルな皮を持つ肉です。

豚足をそのまま煮込むと臭みが残るため、アクの取り除きや冷水洗いなどで対応しつつ煮込みを続けて作ります。臭みが取れてからもさらに味付けと煮込みを続けます。

水や昆布などを入れた鍋で肉質がプルプルになるまで煮込み、沖縄の酒「泡盛」を使用する場合も。最後は醤油や砂糖で甘辛く味付けをして完成となります。

煮付けや豚足揚げといった食べ方もあり、太めの骨は取り除いて食べます。

04.タコス(県全域)

写真 沖縄市のアーケード街「チャーリー多幸寿」のタコス

写真 沖縄市のアーケード街「チャーリー多幸寿」のタコスもとはメキシコを代表する料理で、とうもろこしをすり潰して作るトルティーヤ生地を薄く伸ばして、色々な具材を乗せて食べる料理です。

1940年代にアメリカで独自進化したハードタコが現在日本でも定着しているタコスで、U字型に曲げた揚げトルティーヤで牛挽肉、チーズ、細切りレタス、トマトを包むスタイルです。

トマトを使用した辛いソースとなるサルサソースやチリソースを使用し、独特の香りを持つソースなど店により様々。

沖縄に常駐する米軍基地のアメリカ人向けに店舗が発展した歴史があり、普天間から宜野座にかけて県央に店舗が多い傾向。

05.タコライス(県全域)

写真 惜しまれ閉店した金武町「パーラー千里」発祥のタコライス

写真 惜しまれ閉店した金武町「パーラー千里」発祥のタコライス前述のタコスの具材を米飯の上に乗せた、沖縄県発祥でタコスよりも定着している料理。

調理した牛挽き肉を白飯の上に乗せて、チーズ、刻みレタス、トマトなどを乗せて、トマトをベースにしたサルサソースで味付け。

1984年に金武町「パーラー千里」でボリュームある食事として考案され、系列店「キングタコス」がチェーン展開をして沖縄の県民食に。

06.米国系ハンバーガー(県全域)

写真 北谷「ジェッタバーガー」で大きいテキサスEXバーガー

写真 北谷「ジェッタバーガー」で大きいテキサスEXバーガー米軍基地が多く存在する沖縄県では、街にも多くのアメリカ人が往来して賑わうことからアメリカ文化のハンバーガー店も多いです。

こだわりの個人店では肉類からチーズまでボリュームたっぷりで、型崩れしないよう楊枝や串を刺したタイプのハンバーガーも多いです。

本州では見かけない沖縄独特のハンバーガーチェーン店もあります。

07.ラフテー(県全域)

写真 那覇空港のお土産で購入した「沖縄ハム」のラフテー

写真 那覇空港のお土産で購入した「沖縄ハム」のラフテー皮付きの豚肉をタレで甘辛く煮込んで味付けした、沖縄風の角煮「ラフテー」。琉球王朝時代から作られてきた保存食の歴史があり、中国料理の東坡肉(トンポーロー)が起源とも。

豚バラ肉(三枚肉)やモモ肉(ヒサガー)の部位で、一般的な豚の角煮と異なり皮付きの状態で調理。皮がゼラチン状に柔らかくなり、甘い脂の味わいに仕上がります。

タレは醤油や砂糖などで味付けをして、味噌を入れる場合も。沖縄の酒「泡盛」を使用し、鰹だしで煮込むなど独特。数時間から2~3日煮込んでタレの味を肉に染み込ませます。

正月料理や法事などでも食べられる沖縄の家庭料理。観光では居酒屋など一品料理で楽しめるほか、沖縄そばの三枚肉としてトッピングされることもあります。

08.ミミガー、中味汁(県全域)

写真 八重瀬「やちむん食堂」で中味汁タイプの沖縄そば

写真 八重瀬「やちむん食堂」で中味汁タイプの沖縄そば沖縄県では豚の色々な部位を食べる習慣があり、その呼び方も独特です。

豚の耳皮「ミミガー」は沖縄ならではの定番食材で、耳の外側となる耳介の部分を使用。茹でるか蒸して千切りにし、塩、酢の物、酢味噌などで味付けして食べます。

豚の内臓「中味」を用いた「中味汁」もあり、豚の小腸や胃などモツを具材としたお吸い物。鰹節などのダシで煮込み、飲食店だけでなく沖縄の家庭料理としても古くから親しまれています。

09.ポーク肉、ポークたまご(県全域)

写真 那覇「ぱいかじ」で玉子焼きが乗るポークたまご

写真 那覇「ぱいかじ」で玉子焼きが乗るポークたまご豚肉を使用した加工品のポークは「ポークランチョンミート」が正式名で、ホーメル・フーズ・コーポレーションが生産販売する商品名「スパム」が有名です。

煮る、焼く、炒めるなど調理向きの食材で、ちゃんぷるーなど炒め物の具材としてもよく使用される肉です。柔らかくて塩気が加わっているのが特徴です。

食べ方のひとつとして「おにぎり」も定番。サンドウィッチ風にポーク肉と卵焼きをご飯で挟んで海苔を巻いたおにぎりです。

10.アグー豚(県全域)

写真 那覇の小禄駅付近「豚とん亭」のアグー豚トンテキ

写真 那覇の小禄駅付近「豚とん亭」のアグー豚トンテキ沖縄県の在来豚を原種としたブランド豚で、島豚とも呼ばれる「アグー」。脂肪が多くて柔らかく、旨味成分が多くて臭みが少ないという特徴を持つ豚肉です。

もとは中国から渡来したと言われます。古くは農家で多数飼育されていたものの収益性が低いことから絶滅寸前まで追いやられた歴史もありますが、現在は沖縄県を代表する豚肉です。

豚肉料理として様々な食べ方で楽しめますが、観光や飲食店の定番「アグー豚しゃぶしゃぶ」提供するお店が県内に広く点在。他にも豚丼、ラフテー、沖縄そばの具など多彩。

なお、アグー豚の中でも希少な琉球在来豚「黒金豚」、名護育ちの「やんばる島豚」、東村特産でパイナップルを食べて育った「パイとん」など地域特化のアグー種も出てきています。

11.伊江牛、もとぶ牛(県全域)

写真 那覇「焼肉もとぶ牧場」でランチのカルビ、ロース、タン

写真 那覇「焼肉もとぶ牧場」でランチのカルビ、ロース、タン沖縄本島の牛肉ブランドは北部が主体。本部町の牧場で生産される沖縄生まれ沖縄育ちの黒毛和牛「もとぶ牛」があり、口の中で溶ける柔らかい肉質が特徴。

また、本部港から船30分程度で行ける伊江島の黒毛和牛「伊江牛」も定番ブランド。伊江島で育つミネラルが豊富な牧草をエサとして、味わい深い赤身とさっぱりした香りいい脂が魅力です。

12.やんばる鶏(県全域)

写真 那覇「ぱいかじ」でやんばる若鶏を使用した鶏炭火焼

写真 那覇「ぱいかじ」でやんばる若鶏を使用した鶏炭火焼沖縄本島の鶏肉ブランドは北部「やんばる」の名称が付いているものが定番です。

大宜味村でハーブをエサとして与えた「ピュアやんばる」、他にも「やんばる地鶏」があり「やんばる若鶏」を使用した柔らかい鶏肉の料理も色々とあります。

13.ヤギ肉料理(県全域)

写真 八重瀬「仲地山羊料理店」でヤギ肉が乗るやぎ汁そば

写真 八重瀬「仲地山羊料理店」でヤギ肉が乗るやぎ汁そばヤギ(山羊)の肉を食べるのも沖縄県ならではの食文化。いわゆるジンギスカンで使用される羊肉(マトン、ラム)に近いものと言えます。

食べ方は様々ですが、焼肉、ロースト肉、シチュー、カレー、フライ、ソーセージなど。ミンチ肉や缶詰として出回ることもあります。

B.沖縄県全域の肉以外グルメ

沖縄県全域のグルメと位置付けられている名物のうち、肉以外を主体としたグルメを紹介していきます。

14.ちゃんぷるー(県全域)

写真 本部町の瀬底島「ゆんたく」のゴーヤーちゃんぷるー

写真 本部町の瀬底島「ゆんたく」のゴーヤーちゃんぷるー色々な野菜と豆腐を炒めた沖縄の家庭料理。沖縄の方言で「混ぜこぜにした物」が名前の由来で、基本的には「炒め物」を意味します。

炒めても崩れにくい島豆腐が基本的に用いられ、キャベツ、タマネギ、ニンジン、もやしなどの野菜が主に用いられます。

豆腐を使用しないちゃんぷるーは「イリチー」と呼び、ニンジンなど細切り形に擦りおろした具材がメインのちゃんぷるーは「しりしりー」と呼び分けます。

メインの材料の名前を冠して呼ばれ、ゴーヤーチャンプルー、パパイヤチャンプルー、ふーチャンプルー(車麩を使用)などがあります。

15.島豆腐料理(県全域)

写真 那覇「ちぬまん」で島豆腐と豚チラガー炒め

写真 那覇「ちぬまん」で島豆腐と豚チラガー炒め沖縄県でも豆腐を使用した料理は日常的ですが、本土とは異なり沖縄県では「島豆腐」と呼ばれる沖縄豆腐が主に流通しています。

一般的な豆腐の「煮てから漉す」作り方ではなく「漉してから煮る」という独特な作り方により、重くて煮崩れしにくいことから炒め物に向いた豆腐です。

食べ方のひとつに「スクガラス豆腐」があり、スク(アイゴの稚魚)を豆腐に乗せた酒のおつまみにピッタリな豆腐料理。角切りの豆腐に塩漬けされた体調4cmほどのスクが乗ります。

珍味としての豆腐料理は「豆腐餻(とうふよう)」があり、泡盛を使用して腐敗しないように工夫しつつ発酵した豆腐。アルコール度数が9%ほどあり、ウニやチーズのような味わい。

また、厳密には大豆不使用で豆腐ではありませんが、落花生を使用したピーナッツ豆腐となるジーマーミ豆腐(ジーマミー豆腐)も定番の食材。芋くずを使用してプルッとした柔らかさです。

16.じゅーしー(県全域)

写真 那覇市「いしぐふー」で炊き込みご飯タイプのじゅーしー

写真 那覇市「いしぐふー」で炊き込みご飯タイプのじゅーしー豚肉などの具材をお米と一緒に炊いた、炊き込みご飯を沖縄では「じゅーしー」と呼びます。語源としては雑炊飯(ジューシーメー)の訛りとされています。

具材は三枚肉、ひじき、ニンジン、シイタケ、こんにゃくなどを小さく切って入れるもので、炊き込みご飯との違いとしてラードやマーガリンを使用して炊き込むのが特徴です。

おじやタイプのヤファラ(柔ら)ジューシーと、炊き込みご飯タイプのクファ(硬)ジューシーの2種類があります。

古くからお盆や冬至に食べる文化があるとされ、飲食店では沖縄そばなどのセットメニューで通年楽しめるご飯モノです。

17.紅芋コロッケ(県全域)

写真 那覇「ちぬまん」で紅芋コロッケと里芋コロッケ

写真 那覇「ちぬまん」で紅芋コロッケと里芋コロッケ沖縄を中心に栽培される紫色のベニヤマイモを紅芋(ベニイモ)と呼び、ムラサキイモとは別品種として沖縄の名産品とされています。

沖縄土産の定番「紅いもタルト」などのお菓子やアイスクリームもあり、居酒屋などでは紅芋コロッケなどで楽しめます。

18.グルクン唐揚げ(県全域)

写真 那覇「ぱいかじ」で1匹丸々で出てくるグルクンの唐揚げ

写真 那覇「ぱいかじ」で1匹丸々で出てくるグルクンの唐揚げ和名「タカサゴ」で沖縄の方言で「グルクン」と呼ばれる魚。海を泳ぐ姿は青色ですが、釣った後は赤色の見た目をしている白身魚です。

沖縄の県魚にも指定されており、刺身や塩焼きなどの食べ方があります。背開きで背骨や頭を取り除いてから調理。

唐揚げも代表的な食べ方で、食べるときにレモンやシークワーサーの絞り汁をかけるのも定番。唐揚げであれば骨まで食べることができます。

19.ヒラヤーチー(県全域)

写真 本部町の瀬底島「ゆんたく」でとんぺい式のヒラヤーチー

写真 本部町の瀬底島「ゆんたく」でとんぺい式のヒラヤーチー小麦粉と卵を水やダシで溶き、ネギやニラなどを入れて焼く沖縄風お好み焼き。沖縄方言で平たく焼くという意味「ヒラヤーチー」と呼ばれます。

家庭で余った材料を用いて焼くこともあり、飲食店でも店によって材料や焼く形も様々。食感は韓国料理のチヂミに近いとも言われ、最近はソースをかけて食べる文化も定着。

台風が多い沖縄県で停電時や外出できないときにでも作れる家庭料理とも言われ、おやつとしても親しまれています。

20.沖縄みそ汁(県全域)

写真 伊江島「すずらん食堂」で豚肉や豆腐などが入るみそ汁

写真 伊江島「すずらん食堂」で豚肉や豆腐などが入るみそ汁沖縄の食堂などで提供される「みそ汁」は、具と汁が多いのが特徴。ご飯を添えて食べる主食に位置づけられる「みそ汁定食」として楽しめます。

沖縄そばでも使われる丼サイズで、島豆腐と葉物(レタスや白菜)を定番具材として豚肉、にんじん、タマネギ、もやし、小松菜、卵、青ネギ、ポークランチョンミートなどが入ります。

豆腐は大きめにカットされてゴロゴロと入り、汁は昆布などのダシに味噌を使用したまさに味噌汁の味。

家庭で余った材料を用いて焼くこともあり、飲食店でも店によって材料や焼く形も様々。食感は韓国料理のチヂミに近いとも言われ、最近はソースをかけて食べる文化も定着。

台風が多い沖縄県で停電時や外出できないときにでも作れる家庭料理とも言われ、おやつとしても親しまれています。

21.海ぶどう(県全域)

写真 本部町「海邦丸」で緑色の海ぶどうが乗る特選海鮮丼

写真 本部町「海邦丸」で緑色の海ぶどうが乗る特選海鮮丼熱帯や亜熱帯地方でしか生息しない海藻「クビレズタ」は、その形がブドウの房に似ていることから「海ぶどう」という名前で親しまれています。

沖縄県の定番食材で、海水温が年平均25度という沖縄県の環境が生育に適しているもの。一本ずつ手摘みで採るとされています。

小さな粒はプチプチとした食感で、磯の香りを感じさせる味わい。小鉢で単体に盛られることもあれば、豆腐や納豆に乗せる食べ方や汁物に利用することも。サラダも定番です。

22.もずく酢(県全域)

写真 那覇「ちぬまん」でお通しの野菜入りもずく酢

写真 那覇「ちぬまん」でお通しの野菜入りもずく酢数十センチの長さで枝分かれをする、太さ1mm前後の糸状の海藻。

食酢で味付けした「もずく酢」が全国的に流通していますが、国内の産地としては沖縄県が中心となる沖縄定番の食材。

沖縄では天ぷらにしてソースを付けて食べることも。ぬるぬるとした表面の食感が特徴です。

23.あおさ、アーサ(県全域)

写真 本部町の瀬底島「ゆんたく」でもっちり食感のアーサ天ぷら

写真 本部町の瀬底島「ゆんたく」でもっちり食感のアーサ天ぷら一般的に「あおさ」と呼ばれる緑色の海藻も沖縄の定番食材で、沖縄の方言で「アーサ」と呼ばれます。

沖縄県産のあおさは緑色が鮮やかで、磯の香りが抑えられている傾向があります。乾燥あおさはスーパーでも購入できます。

沖縄そばにあおさを乗せた「アーサそば」や、あおさを揚げた「アーサ天ぷら」などの食べ方があります。

24.サーターアンダギー(県全域)

写真 沖縄本島にて販売されているサーターアンダギー

写真 沖縄本島にて販売されているサーターアンダギー小麦粉、鶏卵、砂糖などで作った生地を球状に丸めて油で揚げた、揚げドーナツの一種。

首里の方言でサーター(砂糖)+アンダ(油)+アギ(揚げ)を組み合わせたのが名前の由来。

黒糖を用いることもあり、ホットケーキミックス粉のようにスーパーで売られていて家庭で作ることも可能です。

25.黒糖スイーツ(県全域)

写真 美ら海水族館内「オーシャンブルー」で黒糖シャーベット

写真 美ら海水族館内「オーシャンブルー」で黒糖シャーベット沖縄県で定番となる、黒褐色をした砂糖の一種となる黒糖(こくとう)。サトウキビの絞り汁を煮詰めて、水分を蒸発させて濃縮させてから冷やし固めて作ります。

全国的にはかりんとう等の和菓子に使用されますが、サトウキビ栽培が盛んな沖縄県や鹿児島県の特産品。飴のパッケージが日常的に売られている馴染みの味です。

ちんすこうやサーターアンダギーの菓子類、料理など調味料としても使用されます。県内では黒糖を使用したアイスやスイーツをグルメとして楽しむことができます。

26.南国フルーツ(県全域)

写真 名護市「フルーツカフェ」でパイナップル土台のフルーツボード

写真 名護市「フルーツカフェ」でパイナップル土台のフルーツボード温暖な沖縄県では南国ならではの果物を栽培することができ、南国のフルーツを使用したパフェやスイーツも沖縄県ならではのグルメです。

黒い粒々ごと食べられるドラゴンフルーツ、甘酸っぱいパッションフルーツ、本土でも定番のパイナップル、キウイ、パパイヤ、マンゴー、バナナなどが沖縄の定番フルーツです。

沖縄ならではのフレーバーを持つアイスを添えるお店も多く、ブルーハワイなどの飲み物に果物やアイスを乗せていくパフェも魅力。ケーキ、ロールケーキ、ソフトクリーム式もあり。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 県全域に数十店舗

[推奨店] フルーツカフェ – フルーツらんど併設でパフェは果物たっぷり

27.琉球泡盛(県全域)

写真 那覇「ぱいかじ」で泡盛ロック1合を琉球グラスで

写真 那覇「ぱいかじ」で泡盛ロック1合を琉球グラスで原料の米を黒麹で糖化し、酵母でアルコール発酵させたもろみを蒸留した単式蒸留の焼酎。

米焼酎と製法は同じですが、泡盛はアワモリコウジカビと呼ばれる黒麹菌の米麹を用います。タイ産インディカ米を主に使用するのも特徴。

沖縄本島だけでなく各離島でも作られ、3年以上貯蔵したものは古酒(クース)と呼ばれます。

C.沖縄本島のグルメ

首里城・美ら海水族館・万座毛のある沖縄本島(那覇・豊見城・糸満・南城・浦添・与那原・南風原・八重瀬・沖縄・うるま・宜野湾・北谷・嘉手納・西原・読谷・北中城・中城・名護・国頭・大宜味・今帰仁・本部・恩納・宜野座・金武・東村・伊江・伊平屋・伊是名)のご当地グルメを紹介。

28.ちむどんどん丼(県北エリア)

写真 名護市「さくら食堂」で皮付き肉が乗る三枚肉丼

写真 名護市「さくら食堂」で皮付き肉が乗る三枚肉丼沖縄県の定番食材を利用した丼として、県北の本部町、名護市、今帰仁村など12市町村にて店それぞれ独自の丼を提供しています。

名前の由来は沖縄の方言で「胸がドキドキワクワクする」という意味で、美味しさが詰まった丼を食べるとドキドキワクワクするという意味が込められている丼です。

ソーキ、ラフテーなどが乗った豚肉の丼、海ぶどうやウニが乗った海鮮寄りの丼、白身魚のマクブ(シロクラベラ)が乗った海鮮丼など様々です。

[店一覧] Google店一覧検索

[店分布] 県北に12店舗

[推奨店] さくら食堂 – ソーキ丼を定食で楽しめる店

D.南部離島のグルメ

はての浜・畳石・古座間味ビーチのある南部離島(久米島・渡嘉敷・座間味・粟国・渡名喜・北大東・南大東)のご当地グルメを紹介。

29.久米島赤鶏(久米島町)

泡盛「久米島の久米仙」の酒粕を配合した飼料で育てられた、久米島のブランド鶏。離島で海をのぞむなだらかな山麓で、海からの風による涼しさと山からの湧水で育ちます。

旨味が強く肉質が良いという特徴のある鶏肉で。産地では新鮮さにより刺身で食べることのできるお店もあります。ラーメンや沖縄そばのダシとして使用するお店も。

30.大東寿司(北大東村・南大東村)

南部離島の一部として大東諸島としても位置づけられる北大東島と南大東島にて、マグロやサワラなどの刺身を砂糖醤油で漬けにした「大東寿司」。

発祥は八丈島や小笠原諸島にある「島寿司」とも言われており、大東諸島でもお祝い事などの際に家庭で作られる伝統的な郷土料理です。

少し甘めの酢飯を使用するのも特徴で、ツヤのある漬けのマグロやサワラを少し丸みを帯びる形で握る寿司です。

沖縄本島から約340kmも離れていますが、観光グルメとして親しまれており沖縄本島でも提供店があるほか那覇空港にて弁当式の購入も可能です。

E.先島諸島のグルメ

伊良部大橋・池間大橋・石垣島鍾乳洞のある先島諸島(宮古島・多良間・石垣・竹富・与那国)のご当地グルメを紹介。

31.石垣牛(石垣市など)

石垣市、竹富町、与那国町で生産から育成まで行われて、雌牛(去勢牛含む)で肉質等級など一定の条件を満たす黒毛和種の牛肉が「石垣牛」と呼ばれます。

日本の最南端で温暖な八重山諸島の気候を活かして、牛を筆頭に畜産業が盛んな土地柄。かつては他県の大都市に出荷していたものの、最近は県内消費が9割ほどを占めるように。

脂身が多過ぎない肉質に、さっぱりとした味わいと甘味のある風味豊かさが特徴。

まとめ

独自色がありつつも、うどん風の沖縄そばや野菜炒めに位置づけられるチャンプルーなど馴染みある料理が豊富な沖縄県。

豚の部位として三枚肉、ソーキ、テビチといった料理は単体でも美味しいだけでなく、沖縄そばの具材としてもピッタリ。

紅芋コロッケやもずく酢といった本州でも馴染みのある味覚もあり、タコスやハンバーガーといった米軍由来のアメリカ人が好む料理も身近に楽しめる土地柄です。

食材としては以下のものもあり、県内を広くめぐると色々な食材に出会えます。

・島野菜(ゴーヤー、紅芋、島らっきょう)

・魚(イラブチャー、グルクン、白身魚マクブ(シロクラベラ))

・果物(マンゴー、ドラゴンフルーツ、バナナ、パッションフルーツ)

・肉(伊江牛、宮古牛)

・コーレーグス(島唐辛子の泡盛漬け)

以上、沖縄県全般のご当地グルメ特集でした。